Deux « drôles » de respirations : SHÎTALÎ et SHÎTKÂRIN.

Dans notre pratique, nous n’oublions jamais le souffle. Mais il nous arrive d’oublier que, tout comme nous proposons à notre corps des mises en formes physiques, les postures, le yoga nous propose des mises en formes plus subtiles et extrêmement importantes, tout un jeu de diverses techniques respiratoires appelées « PRÂNÂYÂMA ».

Qu’entend-on par ce terme ?

PRÂNA c’est le « souffle » en général. À la fois celui de la respiration, mais aussi le principe vital, l’énergie qui porte et soutient notre vie et toute vie, c’est l’ÉNERGIE DE VIE dans son sens le plus large.

« La force qui fait battre ton cœur, c’est PRÂNA. La force qui fait se mouvoir les étoiles, c’est PRÂNA. Et c’est le même PRÂNA. » a dit un jour un indien à un de mes enseignants.

PRÂNÂYÂMA peut se traduire par maîtrise ou discipline de l’énergie de vie, et aussi par développement (avec une idée d’extension) de l’énergie de vie, du souffle vital.

La respiration se fait avec l’organe naturel du souffle, c’est-à-dire le nez. Si, pour une raison ou une autre, il y a obstruction des narines, ou sous l’intensité de certains efforts physiques, la bouche prend alors le relais, mais elle n’est en aucun cas le lieu où l’on respire. C’est, bien sûr, valable pour les techniques respiratoires du PRÂNÂYÂMA, sauf… deux respirations qui, en fait, n’en sont qu’une, SHÎTKÂRIN et SHÎTALÎ.

De quoi s’agit-il ?

Il faut rappeler que, de façon générale, les techniques du souffle s’expérimentent en fin de séance et en assise. C’est particulièrement valable pour SHÎTALÎ et SHÎTKÂRIN.

Installons-nous dans une assise confortable, stable, sans tensions, la colonne vertébrale souplement tonique, le corps tout entier épanoui, un souffle léger caresse nos narines.

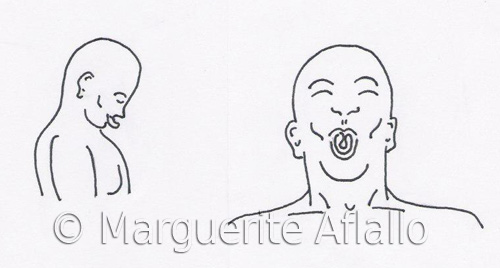

Laissons la tête s’incliner vers l’avant, la nuque se fait longue, et le menton se rapproche du creux sternal, entre les clavicules. À la fin d’une expiration, plaçons les lèvres en « cul-de-poule » et sortons la langue en en relevant les bords de façon à la mettre en forme de tuyau. En inspirant, par la bouche et par ce tube formé par la langue, nous allons amener la tête vers l’arrière (sans excès). La bouche se referme alors, la langue s’enroule contre le voile du palais en JIHVÂ BANDHA. Nous sommes à poumons pleins. Bouche fermée, en gardant la mudrâ de la langue, et avec un léger UJJAYÎ, sur l’expiration la tête revient au point de départ, menton vers le sternum et nuque longue. On replace la langue en tuyau et on recommence. C’est la respiration SHÎTALÎ, la « rafraîchissante ».

Plus la langue sortira, plus le souffle qui pénètrera sera frais et rafraîchira le fond de la bouche et la gorge. Facultativement, et si cela se fait spontanément, à poumons pleins on peut placer un MÛLA BANDHA que l’on relâche en expirant.

Mais certaines personnes se voient incapables de placer la langue dans cette position. Si c’est le cas, il suffit de garder les dents serrées, de relever les lèvres vers le haut et vers le bas comme si on voulait montrer sa dentition, tout en mettant la langue en contact avec la face interne des dents. La tête se place comme pour SHÎTALÎ. L’inspiration de l’air se fera à travers les dents et par les côtés de la bouche. Tout le reste, mouvement de la tête, fermeture de la bouche, positionnement de la langue, et retour, se fera de la même façon.

Et là nous sommes dans la respiration SHÎTKÂRIN, « qui émet le son SHÎT ».

S’il n’y a pas de difficulté à positionner la langue en forme de tuyau, il est intéressant, pour goûter les spécificités de chacune de ces respirations, de se proposer une alternance de quelques SHÎTALÎ suivies de quelques SHÎTKÂRIN.

Les deux respirations sont totalement complémentaires ( même dans leur genre grammatical, SHÎTALÎ étant au féminin et SHÎTKÂRIN au masculin ). Comme dans NÂDÎ SHODHANA, la respiration alternée, cette alternance installera un rééquilibrage profond. Ces deux respirations agissant par-delà les dualités de base, nous nous trouvons dans une ambiance « sattvique ». De ces respirations émergera une fraîcheur qui se prolongera en légèreté, subtilité et lumière.

Analyse et observations :

Ces deux respirations sont des « fondamentales » que l’on retrouve, entre autres, dans les textes classiques que sont la HATHA YOGA PRADÎPIKÂ * et la GHERANDHA SAMHITÂ**.

Dans la H.Y.P., deux versets sont consacrés à SHÎTALÎ et trois à SHÎTKÂRIN.

Pour SHÎTALÎ le commentaire est plutôt technique et pratique :

« Ayant aspiré l’air avec la langue, on accomplit le KUMBHAKA, comme précédemment, puis on expire lentement par les narines, dans le juste état d’esprit »( II,57 )

« L’enflure de l’estomac, la dilatation de la rate, les fièvres, les désordres de la bile, la faim et la soif, les poisons et les venins sont réduits à néant par cette SHÎTALÎ KUMBHIKÂ. » ( II,58 )

Dans cette description, après l’inspiration, SVÂTMÂRÂMA, l’auteur de la H.Y.P., insiste sur le terme KUMBHAKA, petit pot, petite mesure de capacité, appuyant ainsi sur la notion d’espace rempli (à poumons pleins). L’expire se faisant lent, sans urgence, et le tout étant vécu avec justesse, c’est-à-dire de façon harmonieuse, aisée, sans violence, en même temps que dans l’intensité et l’efficacité.

Nous retrouvons-là ses recommandations antérieures :

« Avec justesse on doit chaque fois rejeter l’air, avec justesse l’inspirer, avec justesse le retenir, ainsi obtient-on l’accomplissement parfait » (II, 18 )

Que penser de cette spécificité d’inspiration par la bouche ?

Il ne s’agit pas là d’une respiration ordinaire par la bouche, comme dans le halètement. Avec SHÎTALÎ, on « boit » l’air en une longue goulée, allongée par le mouvement d’ouverture et le déploiement de la gorge.

Cette position de la langue, de même que pour SHÎTKÂRIN le placement particulier de la bouche, ouverte, où l’air est aspiré entre les dents, génère une grande impression de fraîcheur et même de froid pendant l’inspiration. C’est pour atténuer ce froid au niveau des dents, impression pouvant être très désagréable sinon douloureuse, que l’on colle la langue derrière les dents. Cette impression perdurera, se transformant en une ambiance d’une grande légèreté et clarté intérieures.

Le deuxième verset est consacré aux effets bénéfiques de cette respiration. La fraîcheur de SHÎTALÎ servant de rééquilibrage pour certains désordres physiques, désordres plutôt dus à un excès de chaleur. Elle peut même servir de contrepoison, c’est dire sa puissance de guérison potentielle. Le souffle étant « ingéré » par la bouche, comme les nourritures de cuisine, elle est présentée elle-aussi comme une nourriture, pouvant faire passer faim et soif. L’auteur, en la nommant alors SHÎTALÎ KUMBHIKÂ (au féminin, puisque SHÎTALÎ est un nom féminin) insiste sur le fait que, introduits par cette inspiration particulière, les résultats, les transformations, l’alchimie de cette respiration se feront à ce moment-là, à poumons pleins.

Pour SHÎTKÂRIN, le commentaire se fait plus étonnant :

« On doit émettre le son SHÎT (ou SÎT) avec la bouche (en inspirant), puis expirer par le nez uniquement. Grâce à cet exercice répété, le yogi devient semblable à KÂMADEVA ( le dieu de l’amour, EROS ). » ( II,54 )

« Objet d’adoration général pour les cercles des YOGINÎ (les femmes-yogi), maître de l’émission et de la résorption, il ne connaît plus la faim ni la soif, le sommeil ni la torpeur. » ( II,55 )

« Son énergie physique devient invulnérable à toute attaque. En suivant cette méthode, il devient véritablement le plus grand YOGI en ce monde. » ( II, 56 )

Nous retrouvons les effets physiques décrits pour SHÎTALÎ.

Mais là, cela va se magnifier à l’extrême, car, outre la totale gestion des nécessités naturelles (faim, soif, fatigue, sommeil), outre le gain d’énergie et le tonus permanents amenant une solidité et une force de résistance hors du commun, cette respiration va permettre au pratiquant masculin de maîtriser, non seulement l’émission du sperme, au cours de l’acte sexuel, mais aussi, exploit absolu, d’en obtenir sa « résorption ».

Le nom même de cette respiration est formée sur l’onomatopée « SHÎT » qui, en sanskrit, retranscrit la sensation subite du plaisir dans l’orgasme.

Grâce à la pratique de SHÎTKÂRIN (nous retrouvons-là les malicieuses « carottes » chères à SVÂTMÂRÂMA qui, très souvent, fait des annonces de résultats alléchants et extraordinaires à la fin des exercices), le yogi se transformera en un séducteur qui fera des ravages auprès de ses compagnes de route en yoga. Et il deviendra rien moins que l’égal d’Éros, le dieu de l’amour !

Nous sommes là, comme très souvent dans ces ouvrages, devant un commentaire « écran de fumée ». Mais celui qui suit le fil de la profondeur des expériences y trouvera des pistes de vécu d’une grande importance. Pour les autres, ce commentaire badin et un peu salace leur suffira, passant comme un style d’écriture propre à une époque et à une culture.

Mais il va falloir lever le voile de la superficialité.

Nous sommes, ici, dans une expérience tantrique, où l’union d’un homme et d’une femme est vécue non pour la jouissance des sens, mais comme SÂDHANA (méthode pour l’ascèse du yoga). Avec l’aide de SHÎTKÂRIN, au lieu de se laisser aller à l’éjaculation, naturel aboutissement du rapport sexuel et symbole du pur mouvement de la vie dans la manifestation, le pratiquant va s’efforcer d’utiliser cette formidable énergie génésique et, par une contraction de reflux, la transformer de façon fulgurante en une remontée de KUNDALINÎ vers les Sources. Et le dynamisme de cette résorption le portera ainsi à expérimenter le germe premier de la Vie. La simple union sexuelle d’un homme et d’une femme se transformera alors en ces noces mystiques où SHIVA et SHAKTI, inséparablement unis, sont, de toute éternité, joie, plénitude, conscience.

Comme pour la grande posture du Lion (SIMHÂSANA), précédemment étudiée (voir cet article), ces deux respirations, de par leur apparente extravagance, amènent le rire.

Dans ces respirations, nous sommes comme des simplets jouant à gober les mouches, et nous émettons des sons semblables à ceux qui sortent de l’aspiration d’une soupe chaude avalée vulgairement. Nous sommes parfaitement ridicules !

On ne prend jamais au sérieux ce qui nous fait rire. Mais, sous l’apparence anecdotique et drôle se cachent deux respirations majeures.

En nous coulant avec simplicité dans ces drôles de respirations, on introduit de la légèreté, de la joie et de la disponibilité. Elles contribuent à faire tomber les masques et à lâcher notre suffisance, source de pesanteur et grande « mangeuse » d’énergie.

Le jeu particulier de la langue et de la bouche va installer une situation où leur usage habituel, en particulier la fonction de la parole, va être rendu impossible. Ce qui va favoriser l’arrêt du bavardage intérieur.

De par le mouvement de la tête et avec l’UJJAYÎ, il va y avoir aussi stimulation et nettoyage de la gorge et donc de VISHUDDHA, l’isthme, le passage entre le dense et le subtil, l’espace des communications horizontales et verticales.

La mudrâ JIHVA (la langue retournée contre le voile du palais), va stimuler la zone de confluence de nâdîs de première importance : d’une part, PRÂNÂVAHA et MANOVAHA, qui correspondent aux systèmes ortho et parasympathique, et aux forces prâniques (pour celui qui passe sur l’avant du corps) et mentales (pour celui qui passe derrière). Et d’autre part, cette même pression agira sur IDA, sur PINGALA et même sur SUSHUMNA dans son trajet crânien.

Récapitulons :

Les respirations SHITALÎ et SHÎTKÂRIN introduisent un souffle qui amène le pratiquant à être parfaitement maître de ses sens, de ses nécessités naturelles, de ses pulsions. En stimulant des circuits énergétiques majeurs, elles renforcent les énergies profondes et essentielles du corps. De là naîtront force, résistance et même quasi invulnérabilité car ce souffle se fera aussi guérisseur.

Elles favoriseront la stimulation de VISHUDDHA, l’arrêt du bavardage intérieur et une fluidité libre de lourdeur égotique, ce qui ouvrira les portes des plans les plus profonds.

Non entaché d’orgueil, le rayonnement du pratiquant le rendra charismatique, favorisant ainsi une transmission saine et juste.

Enfin, s’il se consacre à une pratique secrète en couple, SHÎTKÂRIN aidera le yogi dans son propos de non émission et même de résorption du sperme, l’aidant ainsi à canaliser cette énergie fondamentale vers le haut.

Spécifiquement masculin, cet exercice ne dispense pas les yoginîs d’une pratique semblable où, toujours dans l’expérience à deux, il va falloir, en la retardant, diriger là aussi vers l’intérieur et vers le haut, le long de la colonne vertébrale, la formidable énergie orgasmique.

Ainsi, paradoxe des paradoxes, ce qui semble répondre aux lois de l’espèce les plus instinctives se fait le vecteur d’une expérience spirituelle.

Comme pour les postures, la pratique de SHÎTALÎ et de SHÎTKÂRIN va pouvoir ainsi se vivre à de multiples niveaux. Les bienfaits seront toujours là.

À travers de simples respirations, et sans aucune exigence physique particulière, nous nous rendons compte des infinies richesse et profondeur du chemin du yoga. Tout est possible…

EN COMPLÉMENT…

Avec la HATHA YOGA PRADÎPIKÂ nous sommes dans un texte appartenant à la tradition tantrique.

Ce qui caractérise, entre autres, cette pensée, c’est que tous les aspects de la réalité, des plus humbles, obscurs, aux plus subtils, sont des chemins pour expérimenter l’absolu.

Rien n’est étranger au divin puisque la Conscience-Énergie primordiale se trouve au cœur de la manifestation.

Plus elle semblera éloignée du spirituel, plus périlleuse mais aussi plus porteuse de fruits sera l’expérience. C’est le fil du rasoir.

L’acte sexuel en est l’exemple par excellence. Reproduisant symboliquement l’union de SHIVA et de SHAKTI, soit il participe du maintien de l’obscurcissement de la conscience, soit il peut se transformer en conquête spirituelle.

Si, pour de multiples raisons, nous ne sommes pas dans ce type de pratique de couple, ce qui demande des conditions très particulières, compliquées, sinon exceptionnelles, si nous n’adhérons pas au shivaïsme tantrique, et si nous sommes une femme plutôt qu’un homme, les effets de SHÎTALÎ et de SHÎTKÂRIN n’en seront pas moins évidents et notables. Et nous n’aurons rien à envier à KÂMA DEVA.

*HATHA YOGA PRADÎPIKÂ, Traduction et commentaires Tara Michaël, (Fayard).

** GHERANDA SAMHITÂ, traduction et commentaires Jean Papin, (Dervy).

Marguerite Aflallo, juin 2010.