Autour du Lanceur de Javelot.

En Yoga, une posture n’est jamais isolée. Elle s’inscrit dans un ensemble, une « phrase » plus ou moins longue dont chaque « mot » est une situation dynamique ou statique qui a ses propres résonances et un sens particulier, aussi bien général qu’individuel et l’ensemble de ces « mots » a une signification, elle aussi particulière, formant un tout.

Si nous construisons notre pratique avec la proposition d’une posture « cœur de séance », tout ce qui va être antérieur à la posture pourra être choisi dans l’optique d’une préparation à cette posture-clef, de façon à optimiser son vécu, et tout ce qui va venir ensuite pourra être choisi dans l’optique d’un rééquilibrage et d’un prolongement plus subtil qui gardera la couleur de la posture et nous portera vers ce vers quoi elle tend.

Réflexions préparatoires

Si nous prenons comme posture « cœur de séance », celle que nous avons abordée dans le n°60 d’Infos Yoga, le Lanceur de Javelot, observons ce que

cette posture va nous demander et quelles parties de notre corps vont être particulièrement sollicitées. Si nous sommes très attentifs et rigoureux, voici ce dont il va falloir tenir compte:

Tout d’abord, en tant que posture debout, une sensibilisation et un éveil des pieds, notre support de base, ainsi qu’une légère mobilisation des jambes.

Un éveil musculaire général, en particulier la tonification de la zone manipûra (abdomen-lombes).

Un assouplissement dynamique de la structure vertébrale (bassin-colonne-tête).

Une bonne mobilisation de la ceinture scapulaire (épaules-haut du thorax).

L’ouverture de l’espace thoracique et une mobilisation-détente du diaphragme.

Ceux qui sont familiarisés avec les mouvements du regard intérieur retrouveront les rotations de conscience dans les mains et les bras.

Il faudra, de toutes façons, se placer très consciemment dans le mouvement du souffle.

Quels rééquilibrages vont être nécessaires?

Un travail dans la globalité faisant retrouver la colonne dans sa rectitude ainsi que l’ouverture harmonieuse de la cage thoracique

Une petite activation-assouplissement des jambes, pour enlever d’éventuelles crispations musculaires.

Une détente des épaules, bras et mains.

Une proposition de pratique

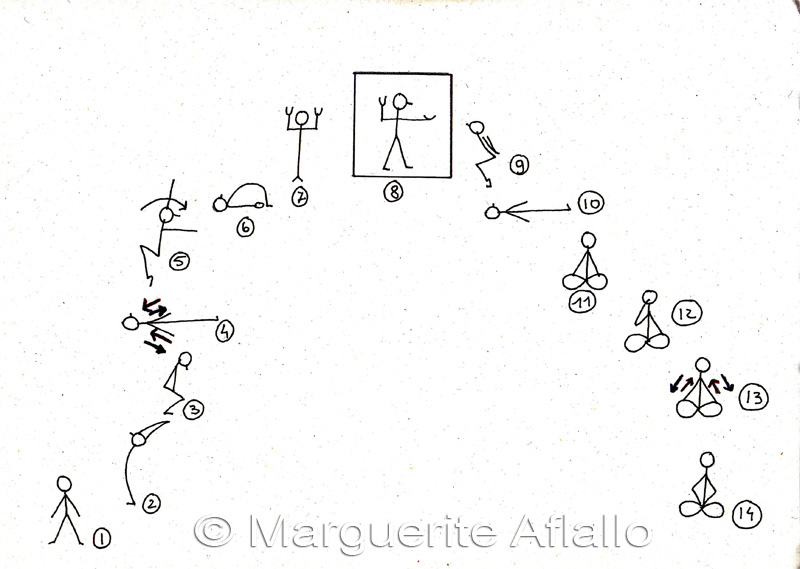

NB Les numéros insérés dans le texte renvoient au dessin général qui figure en fin d’article.

Le Lanceur de Javelot étant une posture debout, la séance peut commencer par un petit état des lieux debout, les yeux fermés. (1)

Observons comment nous sommes, ici et maintenant.

Tout d’abord physiquement :sommes-nous fatigués? toniques? avec des tensions? peut-être des douleurs? des déséquilibres ?

Observons la caresse du souffle dans les narines. Cela respire…

Observons l’ambiance intérieure : agitée ? tranquille ? et sa coloration : joyeuse ? triste ? neutre ? Tout cela en témoin, sans commentaires intérieurs.

Prendre conscience du contact des pieds dans le sol. Introduire un petit mouvement balancé d’avant en arrière en percevant la dynamique de la plante des pieds et sa géographie dans la longueur.

Réduire ce balancement jusqu’à ce qu’il cesse et laisser monter l’écho de ce petit balancement dans les jambes et dans le corps.

Même chose avec un petit mouvement balancé latéral.

Puis introduire un mouvement de rotation dans les pieds.

Rester ensuite dans le sens des aiguilles d’une montre en réduisant ce mouvement en une spirale qui se referme très vite sur elle-même jusqu’à trouver l’immobilité.

Là, dans l’immobilité, laisser monter ce petit écho spiralé dans les jambes, le bassin, la colonne, jusque dans la tête et même au-delà, de façon à installer une station debout dynamique et vivante, bien reliée à la fois à la terre et au ciel.

Une fois l’état des lieux et la prise de conscience-stimulation des pieds effectués, les Salutations au Soleil semblent être une excellente préparation du corps et du souffle.(2)

Après une série de suryanamaskar (nombre au choix du pratiquant),

observons de nouveau la station debout, la verticalité et construisons la plus consciemment, des pieds à la tête.

Tout d’abord physiquement et ensuite en se percevant dans l’espace, en l’habitant, devant, derrière, à droite, à gauche. Installer un solide enracinement dans la terre, dans le ciel, en même temps que l’on s’ouvre dans toutes les directions et dans toutes les dimensions de l’espace.

On peut ensuite mettre en place le jeu des bandha, en insistant tout particulièrement sur la mobilisation du diaphragme avec une série de uddîyâna bandha (avec ou sans barattages).

Puis, après l’observation, s’allonger sur le dos en shavâsana.

Quand on passe ainsi d’une position à une autre, ne pas laisser de place pour des gestes mécaniques, machinaux. Essayons de ne pas quitter le fil de notre souffle, de notre présence à nous-mêmes. Apprivoiser et construire cette posture aussi consciemment qu’on l’a fait pour la verticalité. On retrouve, en particulier, le mouvement du souffle.

Là, en shavâsana, peut se mettre en place la rotation du souffle dans les mains et les bras.

Les paumes des mains souplement tournées vers le sol (pas plaquées), sensibiliser la main droite.

Inspirer comme si on inspirait depuis ces points de contact avec le sol en faisant remonter le souffle et le regard intérieur jusque dans la poitrine.

A poumons pleins, retourner la main gauche vers le haut et expirer en envoyant le souffle à travers bras et main gauches, loin dans l’espace, par la paume et la pulpe des doigts.

A poumons vides, retourner cette même main gauche vers le sol et inspirer en remontant vers la poitrine.

A poumons pleins, la main droite se retourne vers le haut.

Et ainsi de suite…

Puis, après une inspiration dans la poitrine, on retournera les deux paumes vers le haut et on enverra le souffle simultanément dans les deux bras et les deux mains.

La prise de souffle simultanée peut se faire sur quelques respirations avant de cesser à la fin d’une expiration.

Ensuite, en inspirant, amener le bras gauche sur le sol derrière soi et, en expirant,s’installer sur le côté gauche et ramener les deux genoux vers la poitrine, le bras droit allongé, perpendiculairement au buste ou bien le poing droit sur le cou, sous l’oreille droite et le coude au sol devant soi.

Nous allons installer une torsion (vakrâsana) en montant le bras droit par la verticale et en l’amenant de l’autre côté, dans l’exact prolongement du point de départ. Le regard a suivi le mouvement de la main, ce qui fait que la tête est, elle aussi, tournée vers la gauche.

Installons nous dans cette posture, conscients de la mise en torsion de la structure vertébrale, de l’ouverture de l’hémi-thorax (respirer avec le poumon du côté ouvert) et de l’épaule.

Si on a quelque difficulté au niveau de l’épaule, on choisit la variante avec le coude plié.

Après le retour et l’observation, on change de côté.

On peut ensuite s’installer dans le Petit Pont (ardha setu asana).

Le vécu pourra être plutôt axé sur la mise en tonicité de la face postérieur du corps

(attention de conserver les lombes longues et fortes), sur la solidité des appuis des

pieds et de la nuque-occiput et sur l’ouverture du haut du thorax en laissant venir le sternum vers le menton.

Après le retour et, éventuellement, une petite compensation en apanâsana, (sur le dos, mains sur la poitrine et mains sur les genoux), observer.

On va se mettre debout.

Après le passage par le sol, on retrouve la station debout, des pieds à la tête et la verticalité.

Les mains sur le ventre, on peut tonifier manipûra en contractant les muscles du ventre sur une expiration et même placer un léger mula bandha à poumons vides et cela, plusieurs fois.

Puis on peut retrouver la séquence des Ailes de l’Aigle, à faire trois fois, et construire le Lanceur de Javelot dont la mise en place a été décrite en détail dans le n°60 d’Infos Yoga.

Après avoir expérimenté la posture des deux côtés, restons dans les résonances,

debout, un certain temps.

Nous pouvons, ensuite, installer la posture de l’Autruche.

Debout, les pieds rapprochés, inspirer en montant par devant les bras à la verticale tout en soulevant les talons.

En expirant, on abaisse les bras, toujours par l’avant, en même temps que les genoux se plient (les talons sont toujours relevés) et on amène le ventre en contact avec les cuisses.

A la fin de l’expire le dos des mains vient se poser sur le bassin au niveau du sacrum (on peut mettre les mains en jnana mudrâ).

Rester quelques respirations puis, sur une inspiration, redresser les jambes, les talons toujours relevés) en remontant souplement les bras par les côtés, pas trop haut et, enfin, reposer les talons sur l’expire, les bras revenant le long du corps.

Retour en shavâsana le temps d’assimiler tout ce qui vient d’être vécu…

Enfin, installons nous dans une assise confortable avec une mise en place équilibrée et sans tensions des jambes, du bassin, de la colonne vertébrale et du corps tout entier.

Retrouver le souffle dans les narines.

Quel prânâyama prolonge le Lanceur de Javelot ?

On peut commencer par une série de kapalabathi pour « nettoyer » et évacuer les tensions résiduelles. Par un effet d’allongement spontané de l’amplitude respiratoire, kapalabathi va préparer au travail du souffle.

Puis, pour aller dans le sens d’un rééquilibrage énergétique par moitié, on peut installer nâdî shodhana , d’abord avec l’aide d’une main et ensuite sans la

main. Tout en vivant cette séquence respiratoire (expire et inspire dans une narine, expire et inspire dans l’autre et ainsi de suite…), percevoir tout le côté qui respire par alternance et, même, habiter l’espace du côté où cela respire.

Après un certain temps, retrouver une respiration légère dans les deux narines en installant une respiration dite « prânique », c’est-à-dire une respiration où l’on inspire en captant le souffle avec la partie supérieure des narines, exactement comme si on humait l’air, comme si on désirait sentir un parfum d’une extrême subtilité. Cette respiration permet de retrouver un souffle équilibré dans les deux narines et amène le souffle à devenir, lui aussi, extrêmement subtil, frais et léger.

Les mains peuvent se positionner en prâna mudrâ, le dos des mains tourné vers le haut et leur base en contact avec les genoux. Sensibiliser particulièrement les deux doigts tendus (index et majeur). Capter le souffle de l’inspiration par ces doigts et le laisser monter le long des bras jusque dans l’espace du cœur.

Retourner les mains, les plaçer en apâna mudrâ, dos des mains en contact avec les genoux, expirer en envoyant le souffle le long des bras, dans les mains, et le laisser jaillir vers l’extérieur par les doigts allongés (index et auriculaire).

Après quelques instants de cette pratique énergétique, arrêter les rotations de conscience et positionner les mains dans une mudrâ plus neutre.

Rester dans l’ambiance… avec peut-être quelques pranava (OM) très doux…

Laisser s’installer le silence vibratoire…

Bonne pratique !

Notes :

Les bandha :

Du verbe-racine bandh-: attacher, fixer, lier, fermer

On traduit habituellement ce mot par ligature, fermeture.

Les bandha font partie, selon la Hatha-Yoga-Pradîpika, des dix mudrâ « destructrices de la vieillesse et de la mort ».

Mûla bandha : ligature de la zone-racine.

Uddiyâna bandha : ligature de l’envol (« les grands oiseaux » des souffles peuvent librement prendre leur essor).

Manipûra (cité des joyaux) : dans l’espace nombril-lombes.

KAPÂLABÂTHI :

Respiration où l’expiration est très puissante et rapide et où l’inspiration se fait de façon passive. KÂPALABÂTHI se pratique en séries plus ou moins longues.

Comme il s’agit d’une hyper-ventilation on reste ensuite à poumons vides confortablement un certain temps avant de reprendre une respiration naturelle.

« Lorsque l’expiration et l’inspiration sont faites avec une rapidité comparable à celle du soufflet du forgeron, cela porte le nom de KAPÂLABHÂTI, qui dessèche toutes les maladies nées de KAPHA. »

(Hatha Yoga Pradîpikâ, 2-35)

Marguerite Aflallo, Construire une pratique, été 2007.