ARDHA BHUJANGÂSANA.

ARDHA BHUJANGÂSANA.

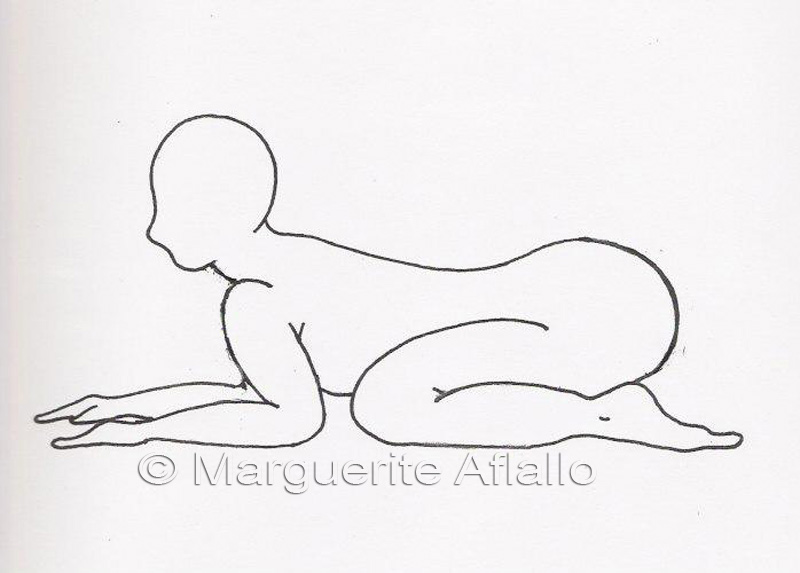

Dans le jeu des multiples familles de postures, il est une variante du Cobra (BHUJANGA) appelée « demi » cobra (ARDHA BHUJANGÂSANA). Il y a deux façons de l’aborder : soit les jambes allongées, soit les jambes repliées. Cette dernière étant souvent proposée aux femmes enceintes ou aux personnes très corpulentes.

C’est cette posture-là que nous allons privilégier aujourd’hui. Posture qui est aussi connue sous le nom de SPHINX.

L’aisance de sa tenue en fait une posture parfaite pour expérimenter un vécu dans la durée. Mais, quand même, une préparation préalable s’impose. Nous laisserons à chacun la liberté du choix de cette préparation qui demande une mobilisation et une dynamisation de la colonne vertébrale, particulièrement des cervicales et des dorsales. Une activation-échauffement des articulations des jambes (hanches, genoux, chevilles) est recommandée. Pour cela, une série de Salutations au Soleil est tout à fait adéquate, surtout avant la longue immobilité que l’on va se proposer.

INSTALLONS-NOUS

Nous sommes assis en VAJRÂSANA, c’est-à-dire les fesses sur les talons et le buste redressé. Les genoux vont s’écarter, sans excès, les pieds resteront en contact par la pointe des gros orteils. Tout en gardant les fesses et les talons en contact, amenons les avant-bras, parallèles entre eux, au sol devant les genoux, sans que les coudes ne les touchent. Les mains sont à plat sur le sol, sans tension. Les côtés du ventre touchent le bord interne des cuisses. On garde la nuque relâchée, le temps de s’installer confortablement. Selon sa propre morphologie, on va resserrer ou écarter un peu plus les genoux, et rapprocher ou éloigner un peu plus les coudes des genoux.

Une fois terminés ces ajustements, sur une inspiration, on va mettre dans les avant-bras, mais sans qu’ils ne bougent, comme un élan de reptation vers l’avant. Ce mouvement intérieur va favoriser le redressement de la tête et du haut du corps. Le visage se tournera vers l’avant, mais sans aucune tension ni brisure au niveau de la nuque. Les dernières côtes resteront toujours en contact avec le bord interne des cuisses.

Nous voilà dans la posture.

Nous allons, dans un premier temps, parcourir le corps de façon à trouver un grand confort : on soulage le poids des avant-bras, et on enlève d’éventuelles tensions dans les épaules en transférant la tenue de la posture dans la colonne vertébrale. On prend conscience du souffle, léger, tranquille. Les mâchoires se desserrent, la langue se détend, le visage et le corps s’épanouissent.

Quelques techniques peuvent alors se mettre en place :

On peut installer le mouvement du regard intérieur et balayer tout le côté droit du corps, puis le côté gauche, et ce un nombre pair de fois. Puis le long de la colonne vertébrale. On inspire en descendant jusqu’à la racine (avec un éventuel et très léger MÛLA BANDHA), on expire en remontant vers la nuque et même au-delà, de façon à favoriser une dynamique de redressement vers le haut.

On peut aussi se proposer de respirer un certain temps avec un léger UJJÂYÎ, puis sans UJJÂYÎ.

Les yeux fermés, on peut faire une convergence oculaire un peu plus haut qu’entre les sourcils (BHRÛMADHYADRISHTI), puis lâcher la convergence physique et maintenir une attention fine vers le milieu du front.

On peut aussi se proposer le PRANAVA (le son OM) de façon très douce, puis le vivre intérieurement, et enfin, le conserver en arrière-fond subtil et, tout le temps de la posture, rester immergé dans l’écho vibratoire de ce son.

Enfin, on lâche les techniques. Vivons cette forme dans sa globalité.

On observe librement tout ce qui surgit, les images, les impatiences, et tout ce jeu du mental qui a horreur de l’immobilité et qui va mettre en place des ruses, grattouillis, chatouillis, et d’autres raisons très valables pour défaire la posture et passer à autre chose. Restons dans la lucidité vis-à-vis de l’agitation intérieure. Cette situation va nous permettre d’observer à quel point nous sommes constamment dans la résistance. A quel point, aussi, nous nous cuirassons, à la fois en nous coupant de l’espace dans lequel nous sommes immergés, et aussi en nous dissociant de l’expérience dans laquelle nous sommes plongés.

Installons un rayonnement, une dilatation, de notre forme très loin, très large, sans limite, tout en parcourant le corps et en enlevant toute rigidité, toute tension. Plus nous entrons dans la posture, plus elle se fait légère, fluide et heureuse. Plus nous nous déployons vers l’extérieur, plus nous vivons l’amplitude de notre espace intérieur. En rendant chaque pore de notre peau perméable, notre cuirasse devient de plus en plus fine, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus que l’expérience d’un seul espace.

En faisant la différence entre les évasions du mental et les résonances propres à cette forme, ouvrons-nous à ce que cette posture a à nous dire. D’abord personnellement. Il peut y avoir des remontées, par bouffées, d’impressions, d’émotions, de souvenirs. Ne nous cuirassons pas non plus vis-à-vis de nos espaces souterrains. Mais leur observation, pour être féconde, doit rester dans la lucidité, sans que nous soyons envahis ni submergés. Cultivons l’état de témoin. Cette liberté-là génèrera peut-être la compréhension et le nettoyage de quelques aspects personnels demeurés non résolus, non conscients.

Dans toute posture, même si tout le monde se trouve installé dans la même forme, chacun va se trouver embarqué dans sa propre expérience. Mais, comme nous sommes tous construits avec les mêmes briques, il va y avoir une expérience commune pour tout le monde.

QUE SIGNIFIE CETTE FORME ?

De par cette situation accroupie sur le sol, cette forme nous renvoie à notre nature animale, une animalité qui nourrit sa force du contact avec la terre. Et c’est là que le nom (COBRA) prend son sens. Comme ce serpent qui de façon fulgurante se dresse vers le ciel, toute la posture tend vers le redressement de la colonne vertébrale, vers un puissant élan de verticalisation, d’arrachement de l’horizontalité et de ce vécu d’animalité.

Les serpents, de par la puissance et la rapidité de leur détente, sont le symbole de l’énergie. En tant que créatures aquatiques, ils représentent l’énergie des fluides, et, en tant que créatures chtoniennes, ils sont nos énergies premières, celles des profondeurs, celles que nous allons chercher tout en bas de la colonne et qui vont nous porter vers notre redressement. Notre verticalisation va émerger du souterrain.

Les serpents symbolisent aussi l’immortalité car ils se régénèrent tous les ans en laissant leur vieille peau derrière eux. Ils sont aussi des « deux fois nés », car ovipares, ce qui en fait des animaux brahmanes. La fulgurance mortifère de leur venin est aussi puissante que l’énergie de vie qu’ils représentent. Tout cela en fait des animaux à part, ambivalents et « sacrés ».

Pour le monde du yoga, contrairement à ce qu’il se passe dans la nature, c’est quand le serpent est endormi qu’il distille son poison. Une fois éveillé il se fait guérisseur. Nous sommes là dans une référence énergétique (les énergies bloquées sont porteuses de maladies, quand elles circulent la santé est là). Mais surtout, le serpent représente, la grande Énergie Cosmique de la manifestation, qui se trouve « assoupie » au fond de notre colonne vertébrale, et dont l’éveil et la remontée à l’intérieur du rachis, le long du circuit SUSHUMNA, n’est autre qu’un dévoilement, un éveil de la conscience : « Adoration à toi, SUSHUMNA, à toi ,…, Énergie Suprême, qui n’est que Conscience » (H.Y.P. IV, 64).

Cette posture « COBRA » va donc aller dans le sens de cet éveil.

Quant au visage, tourné vers l’avant et non pas vers le sol, il va induire un intense désir de voir ce qui se trouve devant soi et ce qui va venir, ce qui induit la responsabilité du choix de notre route.

Dans cette posture, nous sommes dans une situation paradoxale, faite à la fois d’ animalité et d’éveil de la conscience.

LE QUESTIONNEMENT.

En occident, nous appelons aussi cette posture : SPHINX. Pour une fois cette appellation semble très judicieusement choisie.

Comme dans la mythologie, en particulier la grecque, nous sommes dans une forme accroupie animale. Le Sphinx est une chimère composée de plusieurs animaux, le plus souvent tétramorphe (taureau, aigle, lion, serpent), avec une tête (et des seins) de femme. Installée non loin de la ville de Thèbes, à une croisée de chemins, cette créature arrêtait les voyageurs, leur posant des questions énigmatiques, et, si les réponses étaient fausses (et elles l’étaient toujours), elle les dévorait.

La similitude du sphinx grec et des RAKSHASAS indiens est frappante. Comme le sphinx, les rakshasas sont des créatures ogresses qui se trouvent non loin des cités, souvent dans la forêt, et qui dévorent les passants ou des convois de personnes qu’on leur envoie en tribut pour apaiser leur férocité. Ils apparaissent toujours quand l’ordre de la cité est mis à mal par un règne « adharmique », contraire à un fonctionnement harmonieux et équilibré.

La « cité », c’est nous-mêmes, dans la totalité de notre individu. Le sphinx et le rakshasa représentent nos « esprits animaux », comme on disait à l’âge classique, nos pulsions souterraines, dévoratrices parce qu’inconscientes. Il font office de révélateur, d’alarme. Quand ils apparaissent, c’est qu’il y a un déséquilibre profond, il faut alors trouver d’urgence la solution. Face à une situation destructrice, dévoratrice, il va y avoir questionnement. Bien sûr, celui qui pose la question et celui qui doit trouver la réponse sont la même personne. Et surtout, le questionnement va imposer une formulation consciente. La question n’a de cesse d’être posée, et les mauvaises réponses sont impitoyablement éliminées, car si on ne trouve pas la bonne réponse on va droit à l’anéantissement, et ce jusqu’à ce qu’enfin on comprenne de quoi il s’agit vraiment. Quand la bonne réponse est trouvée, le sphinx disparaît, se jetant instantanément dans un précipice.

Dans le MAHÂBHÂRATA, les rakshasas sont soit écrasés, étouffés par la puissance du souffle, représenté par le personnage de BHÎMA, qui les « déracine », soit changés, par le pouvoir transformateur d’un amour sans préjugés, en forces positives. Ils deviennent alors une aide précieuse pour les « coups durs ». Tout est puissance.

Le verbe RAKSH signifie « protéger ». Ils sont en fait les protecteurs de nos équilibres profonds, à condition de savoir les gérer et les transformer.

Avec cette posture du SPHINX, nous devons comprendre que toutes nos composantes, y compris les plus « bestiales », doivent être intégrées et utilisées pour passer de l’état « à 4 pattes » à celui d’homme debout. Tout en nous est porteur de richesse, même nos aspects les plus sombres.

Avec cette posture du SPHINX, le visage est tourné vers l’avant et nous sommes à la croisée des chemins, ce qui souligne que nous avons toujours le choix et la responsabilité de notre direction.

COMMENT SORTIR DE LA POSTURE ?

Nous nous sommes proposés de vivre cette posture un certain temps.

Il est toujours délicat et même anti-yoguique d’imposer une durée pour les postures, chacun d’entre nous étant avec sa spécificité. Mais, pour les pratiquants « confirmés », il est bon de se frotter à la durée. Il suffit d’un quart d’heure pour faire tomber les masques, et notre vrai visage fait alors surface.

La légèreté, la simplicité et surtout la ludicité vont alors s’imposer. Embarqués dans cette aventure, développons la joie d’être dans une expérience pulsante, vibrante, vivante, portés par un souffle d’une infinie délicatesse, sans dehors, sans dedans.

Devenons ce que nous sommes : beauté et éternité.

Puis, très très lentement, on tourne les paumes des mains vers le haut tout en rapprochant les coudes et les avant-bras, et, comme avec regret, on relâche la nuque. On reste ainsi un certain temps, et, avec d’infinies précautions, comme si nous étions friables ou cassables, nous nous allongeons sur le dos.

Et là, laissons venir toutes les sensations. Ne cherchons absolument pas à « compenser », à « contre-posturer », à nous agiter.

En particulier, accueillons ces sensations « rares » que sont les fourmis dans les jambes. N’essayons pas de nous en débarrasser, cela fait partie d’une expérience vitale unique, comme a été unique cette posture.

Tout est bonheur.

Marguerite Aflallo, Le Sphinx, septembre 2009.